当研究从田野中生长——一名本科生的“求是学术”感悟

时间:2025-04-23社会学院经济社会历史科学实验班(ESH)2022级本科生陈航焜在首届"求是学术"学生论坛中表现优异,其宣读的论文《资源逻辑与"典型"的生命周期——一个"典型悖论"的理论框架》从新民书院分论坛90余篇参赛作品中脱颖而出,荣获二等奖。

这篇获奖论文的学术根基源自陈航焜参与的2024年度暑期田野课堂调研项目。在田野实践中,他与老师们、同学们深入西南边境地区开展田野调查,最终形成的个人研究报告经系统化理论提升后,转化为具有创新价值的学术成果。

为展现田野课堂的育人成效,田野课堂教学中心特别邀请陈航焜进行学术分享。在专题分享中,他系统阐释了论文的理论框架构建过程,生动还原了从田野观察到理论提炼的完整研究链条。从田野中生长出研究的血肉,这种基于田野实践的理论创新,体现了田野课堂的教学理念在人才培养中的实践成效。下文为陈航焜同学的自述。

陈航焜同学在论坛汇报期间

图源:中国人民大学公众号

田野一线:

问题如何发现

我的研究兴趣一向聚焦于政治社会学领域。然而,在踏入田野之前,对于“树典型”这一课题,我毫无研究基础。大二刚结束时,我对田野课堂的认知仅仅停留在能去未曾涉足的地方游玩一番(用较为学术的话语来讲,即“进入一个陌生的世界,成为他者”,哈哈)。但当真正参与到田野课堂中,我才意识到事情远非如此简单。

田野课堂与一般那种“走马观花”式的调研项目截然不同,它对学术训练有着极高的要求。我和一同参与田野的舍友常常“吐槽”田野课堂学术训练的“三座大山”:每日固定不变的2小时田野集体复盘与头脑风暴、每天必须完成的2000字田野笔记,还有令人不知从何处着手的个人结业报告。原本打算轻松游玩的旅程,此刻不得不严肃认真地对待。但恰恰是这“三座大山”,为我后续文章的诞生奠定了底层的学术基础。

陈航焜和同学们在调研期间

在田野调查期间,我加入了“边民互市与民族地区现代化”小组,由廖越老师带领我们前往某边境乡镇开展入村调研。我们发现,当地政府创设了一套“边民互市+合作社”的模式。为了推广这套模式,让其他合作社能够效仿,便着力打造一个“典型”,而文中提到的A村就是这个“典型”。

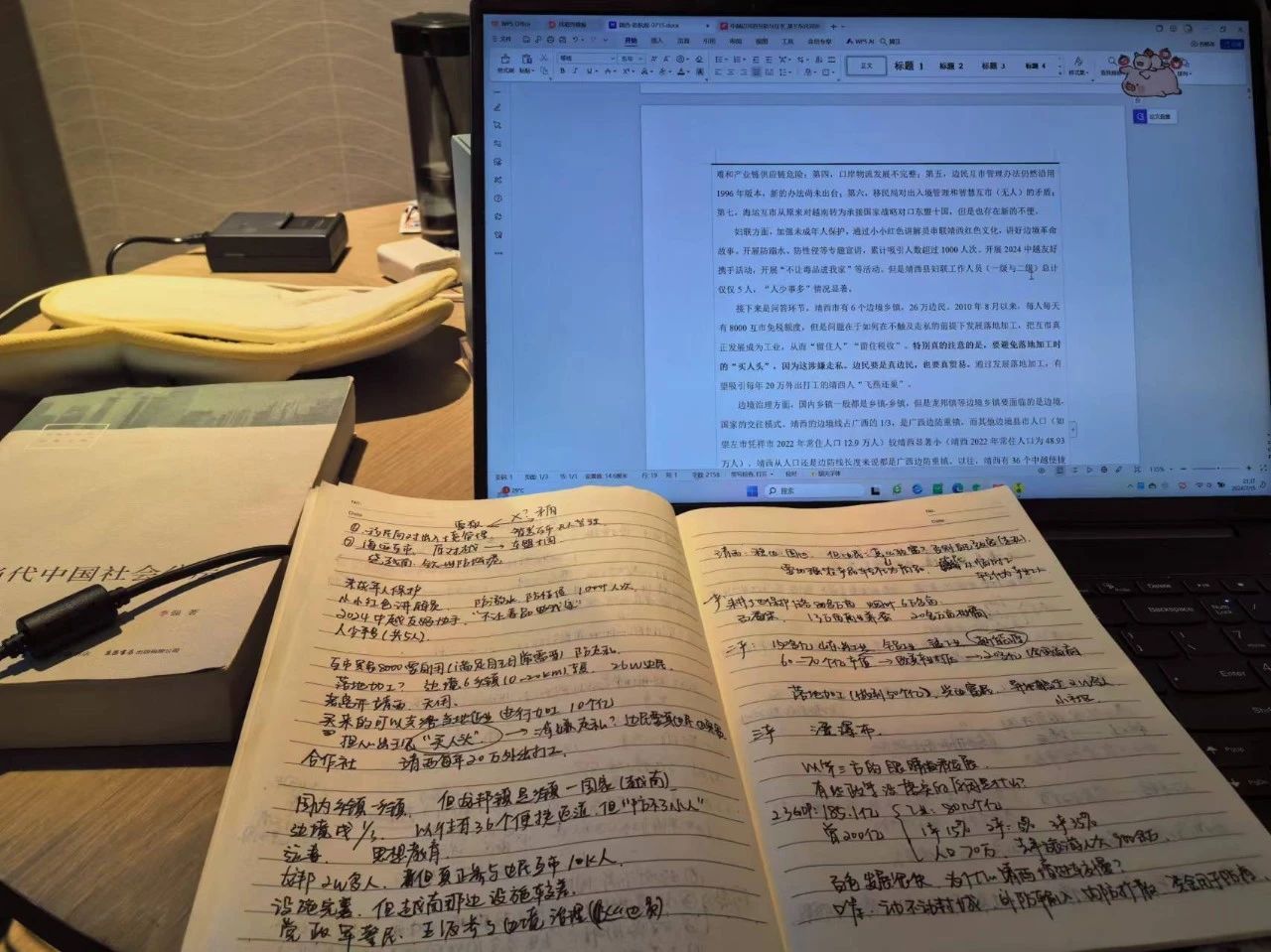

陈航焜同学每晚的田野复盘

社会学赋予的视野与思维让我并没有停留于“描述”,而是着意去探究现实的张力。实际上,叙事本身往往并非社会学研究的重点,其背后张力的变迁才是社会学需要洞察的关键所在。在一次晚间的头脑风暴中,21级的卢浩楠师兄分享了他的田野观察,这对我的问题意识的形成起到了至关重要的作用。师兄留意到,A村与其他村之间关于订单分配方面有龃龉,“边民互市+合作社”模式在这些地方难以有效实现共同发展。

“观其渊源,查其流变”,在廖越老师的鼓励与支持下,我和卢浩楠师兄、侯杼润师兄以及陈志飞师兄,带着这个问题再次前往A村进行深入调查。这一次,我们不仅详细了解了这个看似矛盾的现象,更重要的是,我探寻到了这一现象背后的历史成因,由此揭开与更多行动者之间的关系。这个故事深深触动了我,让我觉得一定要为这个故事留下些文字记录,这便是我田野课堂个人结项报告的起源。

回到ESH:

理论抽象与学术灵感

2024年国庆假期,我回到我的家中。我在复盘这段田野课堂时,越想越不对劲:为什么A村作为一个“典型”,本意是带动周边的资源发展;但是为了维护这一“典型”,却导致了周边单位难以发展?这个悖论一直盘旋在我脑间。我后来想到,这和学校里是一样的。一个学院有“好学生”,而“好学生”在一定时期内获得了一些荣誉,供其他同学学习和一起进步。但是,往往是这个“好学生”凭借其“典型”身份,获得了越来越多的荣誉,导致其他同学难以获得一些荣誉。

我决定把这个发现写下来,写成一篇论文。在做文献检索时,我其实非常失落,因为我“发现”的结论,冯仕政老师在20年前已经“发现”并且“发表”出来了。在佩服冯老师的洞见之后,我发现我的发现与冯老师的发现似乎还不同。

在整个思考与创作过程中,经济社会历史科学实验班(ESH)给予我的学术训练,对这篇文章的影响可谓潜移默化且意义深远。在剖析“典型悖论”时,我不自觉地从资源视角切入,关注资源带动与资源索取之间的张力。而这一张力决定了“典型”的生命周期。这种分析逻辑深受经济学思维影响,就如同经济学中强调找到边际收益(MR)等于边际成本(MC)的那个平衡点。在探讨不同“典型”类型在时间维度上的“突变”时,我又借鉴了经济学博弈论的思路,当时我并未意识到自己运用的是经济学思维。

同样,在写作过程中,我不自觉地从中共党史的角度展开探讨,这无疑得益于ESH的历史学训练。复盘时我才惊觉,ESH在无形中全方位地影响着我的写作思维。虽然研究的是社会学问题,但我的思维方式融合了经济学与历史学的特点。进一步深入研究后,我发现冯老师的文章似乎对“典型”后半段的探讨有所欠缺,例如“典型”在何种情况下能够持续发挥积极带动作用,又在何种情形下会衰落。

我认为,真正出色的跨学科研究,绝非简单地将一个学科的成果生硬套用到另一个学科。而是在学习一个学科思维方式后,将其巧妙融入另一学科的研究中,做到在字里行间虽未提及该学科,却处处渗透着其思维的影子。

在文章进入深入修改阶段时,陈那波老师对我帮助极大。陈老师在组织研究领域久负盛名,我将文章呈交给陈老师后,他建议我构建类型学,开展案例对比分析,梳理理论框架,让研究更提纲挈领。按照陈老师的建议,我推翻了原有的2万字论文,重新撰写。我区分出政治逻辑、历史逻辑和资源逻辑,并对资源带动与资源索取作用进行更细致划分。这一轮修改让文章有了质的飞跃。之后,在陈老师再次建议下,我又进行了一次大改,对若干概念进行修正,完善了类型学划分,增加多元案例分析,最终形成了在“求是学术”学生学术论坛上展示的文章。

陈航焜和同学们在调研期间

结语

田野就像做了一场梦,而这场梦是痛与快乐并存的,梦醒来之后,梦对这个变动不居、张力跌宕的世界有着更好的启发。回顾从“田野课堂”到“求是学术”学生论坛这段历程,有三个关键因素不可或缺:一是“田野课堂”的高强度训练,二是 ESH 深入骨髓、潜移默化的学术熏陶,三是老师们的悉心指导。自田野归来后的无数个夜晚,边境的合作社、边民以及边境干部的身影时常在我脑海浮现。田野经历如同一场亦苦亦甜的梦,梦醒之后,我对这个充满变数与张力的世界有了更深刻的理解与感悟。

在此,我要再次诚挚感谢祝玉红老师、陈那波老师、廖越老师、卢浩楠师兄、侯杼润师兄、陈志飞师兄。同时,也满心期待在今年的“田野课堂”中能收获新的惊喜发现!